海绵城市建设的多维挑战与技术破局路径

在城市韧性发展理念驱动下,海绵城市作为现代雨洪管理体系的核心载体,正经历从概念框架到工程实践的深度转化。其本质是通过城市空间要素的系统重构,

构建"渗、滞、蓄、净、用、排"六位一体的水文循环调控体系,实现年径流总量控制率75%-85%的目标值。当前建设实践中呈现的复杂性问题,折射出传统城

建模式与新型生态理念的深层碰撞。

一、系统集成困境的工程解构

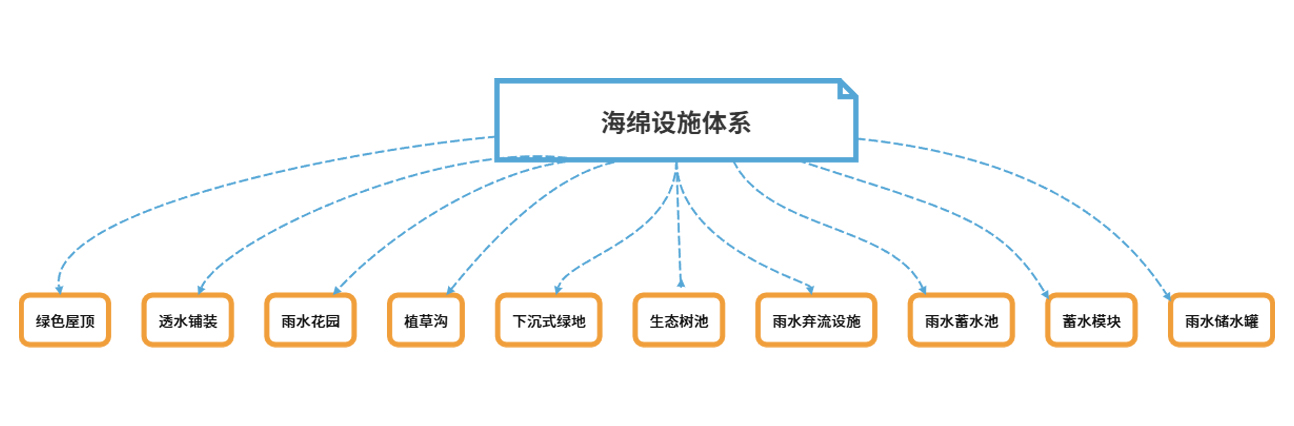

海绵设施网络的拓扑结构决定了其建设管理的特殊性。从微观尺度的透水铺装、生物滞留设施,到中观尺度的调蓄湿地、雨水花园,直至宏观尺度的流域治理

系统,构成多层次嵌套的灰色-绿色复合基础设施体系。这种空间分布广、功能单元多的特性,导致三大管理症结:

专业界面割裂:给排水、景观、建筑等多专业设计标准尚未形成有效衔接,某试点城市曾出现透水铺装渗透系数与地下管网排水能力不匹配导致的反渗透现象

数据孤岛效应:全生命周期产生的BIM模型、监测数据、运维记录分散在28类业务系统中,缺乏统一数据标准与共享机制

二、智慧化转型的技术突破方向

针对当前建设瓶颈,行业正探索"数字孪生+物联网"的融合解决方案。某国家级示范区创新构建的"海绵大脑"平台,通过部署6325个智能监测终端,实现了三大

突破:

动态模拟系统:集成SWMM与InfoWorks ICM双模型引擎,可对50年一遇暴雨情景进行分钟级模拟推演

物料溯源体系:应用区块链技术的建材追踪系统,使透水混凝土等关键材料的质量合格率提升至98.7%

智能决策模块:基于机器学习的设施运维算法,成功预测某调蓄池淤积情况,将清淤周期从6个月延长至22个月

三、制度创新的协同演进

技术突破需匹配管理机制变革。深圳等先行城市创建的"海绵+"管理模式,通过三项制度创新有效破解实施障碍:

全过程咨询制度:整合规划、设计、施工等12个专业服务,某综合体项目因此缩短审批周期58天

弹性验收标准:建立动态绩效评估体系,允许设施在3年监测期内逐步达到设计指标

市场化运维机制:引入专业管养公司,通过PPP模式将政府监管成本降低42%

当前,海绵城市建设正从单点示范向全域推进转型。随着数字孪生、流体力学模拟、环境物联网等技术的深度应用,新一代智慧海绵系统将实现从被动应对到

主动调控的跨越。某特大城市的海绵监测平台显示,经过5年持续建设,内涝热点区域减少76%,雨水资源化利用率达到31%,印证了技术与管理协同创新的

巨大潜力。这种城市水文代谢系统的重构,正在重新定义现代城市的生态韧性边界。